Лимфоидная инфильтрация при меланоме

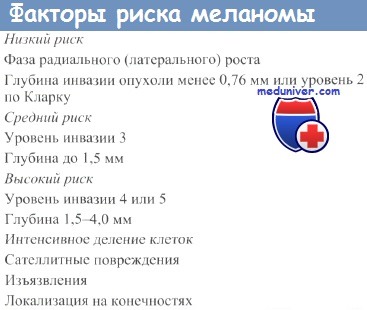

Факторы определяющие степень злокачественности меланомы.Количество митозов в дермальном компоненте опухоли, особенно их число на 1 мм2 площади, является важным прогностическим фактором для меланомы. Митотическая активность выше, чем 6 митозов на 1 ммг, измеренная в компоненте вертикальной стадии роста опухоли, является фактором высокой степени риска. Можно использовать прогностический индекс (pi) для меланомы, который вычисляется путем умножения числа митозов, приходящихся на 1 мм2 площади опухоли, на показатель толщины опухоли в миллиметрах. Это более точный показатель прогноза для пациента, чем любая из этих двух переменных в отдельности. Изъязвление меланомыИзъязвление эпидермиса над дермальной частью опухоли — важная прогностическая переменная. Фактически в нескольких исследованиях она была представлена как независимый фактор прогноза. Но не все исследователи согласны с этим выводом. Изъязвление появляется в опухолях с достаточной глубиной инвазии для появления метастазов, но в проведенных исследованиях этот факт не учитывался. Однако в тех случаях, когда изучались опухоли, согласованные по толщине, сокращение периода выживания у пациентов с изъязвленными опухолями снизилось с 80 до 55%, при этом прогностическое значение имели изъязвления диаметром более 3 мм. Лимфоидная инфильтрация меланомыВ меланомах ответная реакция организма на неопластический процесс представлена, в основном, лимфоцитами. Опухоли с выраженным лимфоцитарной инфильтрацией имеют лучший прогноз. W.H. С1аrk с соавт. ввели термин TTLs («лимфоциты, инфильтрирующие опухоль»), чтобы учеств наличие лимфоцитов, фактически проникающих между клетками опухоли, что особенно важно для вертикальной стадии роста опухоли. В своих исследованиях они не относили к TILs лимфоциты, инфильтрирующие строму опухоли, и лимфоциты, связанные с радиальной стадией роста меланомы. Посредством многофакторного анализа эти ученые установили, что TILs является вторым наиболее важным прогностическим фактором для стадии I и II, а опухоль с оживленным TILs-ответом имеет более благоприятный исход. Отсутствие иммунного ответа в опухолях толщиной 3,65 мм и более служит отрицательным прогностическим фактором в отношении выживания больных и положительным в отношении вероятности развития костных и висцеральных метастазов. Регрессия меланомыОдин из уникальных аспектов меланомы — способность опухоли к спонтанной регрессии. Регрессия может быть частичной или полной. Сложившиеся противоречия вокруг понятия «спонтанной регрессии» в меланоме как прогностического фактора являются результатом использования различных определений самой «регрессии». Регрессия может проис-ходитв как в радиальной, так и в вертикальной стадии роста. Однако именно регрессия при радиальной стадии роста исторически была изучена как потенциальный прогностический признак меланомы. Эта регрессия была определена как отсутствие элементов опухоли в эпидермисе. Участок регрессии характеризовался фиброзом сосочкового слоя дермы, повышенной васкуляризацией и смешанной инфильтрацией лимфоцитами и меланофагами. Регрессия описывалась как «ак-ивная», когда присутствовали TILs, и как «прошлая», когда все клетки опухоли исчезали. Полное исчезновение клеток опухоли можно определить и как «истинную» регрессию. Несколько групп исследователей наблюдали неблагоприятные результаты у пациентов с частичной регрессией опухоли, в то время как другие не отмечали подобных результатов. W.H. Clark и соавт. предположили, что регрессия при радиальной стадии роста опухоли является важным независимым фактором прогноза выживания, но только у пациентов с наличием компонента вертикальной стадии роста. Невозможно предсказать прогноз у пациентов, если опухоль полностью регрессировала, или у пациентов, имевших только радиальную стадию роста опухоли, потому что статистически последние имеют выживание в 100% случаев, независимо от присутствия регрессии или любого другого прогностического фактора.

Гистологический подтип меланомыИсторически сложилось, что подтип меланомы (злокачественное лентиго, поверхностно распространяющаяся или узловая меланома и т.д.) рассматривается как важный прогностический фактор, однако он не является независимым фактором прогноза. Так, неблагоприятный прогноз при узловой меланоме связан с толщиной опухоли, а не с гистологическим подтипом. Узловая меланома — по определению, опухоль в вертикальной стадии роста, в среднем ее толщина больше, чем при других гистологических подтипах, которые классифицируются на основании присутствия компонента радиальной стадии роста. Меланома типа злокачественного лентиго — единственная форма, имеющая лучший прогноз, чем другие подтипы. Неточный состав компонента вертикальной стадии роста меланомыВсе меланомы имеют области, содержащие эпителиоидные и веретенообразные клетки, хотя в большинстве случаев отдельный клеточный тип преобладает. Меланомы, состоящие из веретенообразных клеток, имеют лучший прогноз, но при анализе клеточный состав редко рассматривается как независимый фактор прогноза. Плоидностъ Проточная цитометрия для определения плоидности клеток применялась и при изучении меланом. В результате установлено, что анеуплоидность постоянно коррелирует с толщиной, уровнем инвазии и изъязвлением и является независимым фактором риска развития рецидива для опухолей толщиной более 1,5 мм и менее 3,0 мм. Анеуплоидность клеток также связана и с короткой ремиссией. Komino с соавт. выявили, что анеуплоидность может обнаруживаться в маленьких меланомах (и менее 6 мм) и уже на этой стадии связана с высоким риском рецидивирования и метастазирования. Маркеры пролиферации меланомыМитотическая активность в меланомах связана с рецидивами и выживанием. Иммуногистохимическое выявление высокого показателя пролиферации Ki-67 (MIBl) в меланомах коррелирует с толшиной опухоли. Толшина опухоли и максимальная числовая плотность Ki-67-положительных ядер является независимым фактором прогноза, более существенным по своему значению, чем толщина опухоли или число митозов по отдельности. Рецепторы эстрогена Поскольку существуют явные различия в анатомическом местоположении и биологическом поведении меланом у мужчин и женщин, была исследована роль эстрогена и его рецепторов в меланомах. Меланомы имеют способность закрепления гормона стероида, однако не все исследования до настоящего времени сумели подтвердить наличие белка эстроген-рецептора в меланомах, даже в течение беременности. Тем не менее Walker с соавт. выявили наличие белка рецептора в 37-50% меланом как у мужчин, гак и у женщин и определили его как фактор прогноза, наряду с толшиной опухоли и уровнем инвазии. Присутствие и роль эстроген-рецепторов в меланомах требуют дальнейшего изучения. – Также рекомендуем “Стадийная классификация меланом кожи.” Оглавление темы “Виды меланом. Прогноз при меланоме.”: |

Источник

Проблема инфильтрации злокачественных новообразований иммунокомпетентными клетками лимфоретикулярного ряда уже длительное время привлекает внимание исследователей (Underwood, 1974; Yoachim, 1976; McClaskey, Bhan, 1977). В научной литературе это явление получило название „лимфоидной инфильтрации” или „стромальной реакции” опухоли.

К сожалению, ни один из этих двух терминов не отражает истинного положения вещей. Во-первых, клеточный инфильтрат совсем не обязательно должен состоять только из одних лимфоцитов. В инфильтрации опухоли могут принимать участие также плазмоциты, гистиоциты и эозинофилы. Во-вторых, клетки инфильтрата могут присутствовать не только в самой опухоли, как бы замещая часть ее, но также и в окружающих опухоль тканях.

Тем не менее, учитывая широкое распространение как в отечественной, так и в зарубежной литературе термина „лимфоидная инфильтрация опухоли”, мы в дальнейшем будем придерживаться именно этого названия.

К настоящему времени уже доказано благоприятное прогностическое значение лимфоидной инфильтрации при неоплазмах молочной железы, желудка, легкого, нейробластомах, а также при меланоме коже (Prehn, 1977). Скрейбер и Гстёттнер (Schreiber, Gstotlner, 1980) отметили, что при наличии выраженной лимфоидной инфильтрации меланомы через 1 год после иссечения первичной опухоли умерло только 14.9 % больных, тогда как при полном отсутствии лимфоидной инфильтрации соответственно 28.5 % пациентов. Также было выявлено полное отсутствие лимфоцитов вокруг метастазов меланом кожи, тогда как 2/3 первичных опухолей имели лимфоидную инфильтрацию либо в самой опухоли, либо по ее границе (Рауап et al., 1970). По мнению авторов, полное отсутствие лимфоидного инфильтрата в опухоли и вокруг нее является результатом нарушения иммунокомпетентности организма. Ряд специалистов отмечает, что лимфоидная инфильтрация опухоли является одним из самых важных прогностических факторов, а прогноз заболевания у пациентов с меланомой кожи прямо коррелирует со степенью выраженности лимфоидной инфильтрации первичной опухоли (Hansen, McGarten, 1974; Day et al., 1981).

Достаточно мощный лимфоидный вал вокруг первичной опухоли может препятствовать распространению из нее метастазов, что улучшает прогноз заболевания даже при отсутствии клеток инфильтрата непосредственно в первичной опухоли (Prehn, 1977). Отмечено, что частота возникновения местных рецидивов меланомы кожи после хиругического лечения была меньше при выраженной лимфоидной инфильтрации первичной опухоли (Cochran, 1969). Определено, что на прогноз заболевания пациентов оказывает влияние не только количество клеток инфильтрата, но также и его толщина (Thompson, 1972).

Таблица 58

Зависимость результатов 5-летней выживаемости больных первичной меланомой кожи от интенсивности клеточного инфильтрата в первичной опухоли и окружающих ее тканях*

| Интенсивность клеточного инфильтрата | Оценка в баллах | Общее число больных | Число больных, проживших 5 и более лет | |

| абс. число | % ±m | |||

| Полное отсутствие клеточного инфильтрата | 83 | 48 | 57.8±5.5 | |

| Клеточный инфильтрат охватывает не более 1/4 окружности инвазивной части опухоли | 1 | 103 | 60 | 58.3 ±4.9 |

| Клеточный инфильтрат охва- гы»ает не более 1/2 окружности инвазивной части опухоли | 2 | 112 | 66 | 58.9 ±4.6 |

| Клеточный инфильтрат охватывает не более 3/4 окружности инвазивной части опухоля | 3 | 108 | 81 | 75.0 ± 4.2 |

| Клеточный инфильтрат полностью окружает инвазивную часть опухоли, толщина его менее 0.1 мм | 4 | 44 | 38 | 86.4 ± 5.2 |

| Клеточный инфильтрат полностью окружает инвазивную часть опухоли, толщина его более 0.1 мм | 5 | 10 | 8 | 80.0 ± 13.8 |

| Всего | – | 460 | 301 | – |

* r = + 0.893, td = 4.27, Р < 0.01, n = 6.

Таким образом, сегодня практически всеми учеными признан факт благоприятного влияния лимфоидной инфильтрации первичной меланомы кожи и окружающих ее тканей на прогноз заболевания у пациентов (Паршикова, Рагимов, 1985; Sondergaard, Schou, 1985; Хасанов, 1987; Lucacs, 1988; Clark, 1989; Cook, 1992; Thorn et al., 1994).

Для качественного и количественного учета интенсивности лимфоидного инфильтрата в опухоли и окружающих ее тканях (рис. 129-132) нами разработана собственная методика с использованием 5-балльной шкалы (см. табл. 58). Зависимость результатов 5-летней выживаемости больных первичной меланомой кожи от интенсивности клеточного инфильтрата в первичной опухоли и окружающих ее тканях представлена в табл. 58. Выявлена статистически достоверная высокая прямая корреляция между интенсивностью лимфоидной инфильтрации меланомы и прогнозом заболевания у пациентов.

Дальнейший анализ собственных наблюдений показал, что на клиническое течение болезни оказывает влияние не только интенсивность клеточного инфильтрата, но также и его локализация (рис. 133). Так, отмечена тенденция (Р < 0.1) улучшения результатов 5-летней выживаемости больных первичной меланомой кожи при локализации клеточного инфильтрата непосредственно в опухоли (табл. 59). Исследование клеточного состава инфильтрата выявило, что из всех 377 (460-83) больных у 252 (66.9 %) имел место „чистый” лимфоцитарный инфильтрат, у 101 (26.8%) – лимфоплазмоцитарный (рис. 134) и у 8 (2.1 %) – „чисто” плазмоцитарный (рис. 135). Кроме того, у 16 (4.2 %) пациентов мы наблюдали наличие сложного клеточного инфильтрата, состоящего из различных сочетаний лимфоцитов, плазмоцитов, гистиоцитов и эозинофилов (рис. 136).

Таблица 59

Зависимость результатов 5-летней выживаемости больных первичной меланомой кожи от локализации клеточного инфильтрата

| Локализация клеточного инфильтрата | Общее число больных | Число больных, проживших 5 и более лет | |

| абс. число | % ±m | ||

| Отсутствие инфильтрата | 83 | 48 | 57.8 ± 5.5 |

| Только по границе опухоли | 190 | 119 | 62.6 ±3.5 |

| По границе и в опухоли | 177 | 126 | 71.2 ±3.4 |

| Только в опухоли | 10 | 8 | 80.0 ± 13.3 |

| Всего | 460 | 301 | – |

По мнению некоторых авторов, у больных меланомой кожи плазмоцитарная инфильтрация первичной опухоли чаще ассоциируется с бактериальной инфекцией последней и поэтому не встречается при отсутствии изъязвления эпидермиса над меланомой (McGovern et al., 1973). Нам отчасти удалось подтвердить это положение. Так, у всех 8 больных с наличием „чисто” плазмоцитарного инфильтрата имело место изъязвление эпидермиса над первичной опухолью. Кроме того, из 101 пациента с наличием лимфоплазмоцитарного инфильтрата изъязвление имело место у 83 (82.2 ± 3.8 %) больных, тогда как из 252 пациентов с наличием „чисто” лимфоцитарного инфильтрата – соответственно только у 148 (58.7±3.1 %). Различие статистически достоверно (х2 = 17.5, Р < 0.001).

Исследование зависимости прогноза заболевания у больных первичной меланомой кожи от клеточного состава инфильтрата показало, что факт присутствия плазмоцитов в инфильтрате значительно ухудшает результаты 5-летней выживаемости пациентов. Из 252 больных с наличием „чисто” лимфоцитарного инфильтрата первичной опухоли 5 и более лет после лечения прожили 177 (70.2 ±2.9%) пациентов. Напротив, результаты 5-летней выживаемости больных с наличием у них лимфоплазмоцитарного или „чисто” плазмоцитарного инфильтрата составили только 56.0 ± 4.8 % (61 из109) (х2 = 6.9, Р < 0.01).

Таким образом, благоприятное прогностическое значение инфильтрации меланомы кожи иммунокомпетентными клетками лимфоретикулярного ряда зависит от клеточного состава инфильтрата. Судя по полученным нами данным, присутствие в инфильтрате плазматических клеток в значительной степени ослабляет воздействие лимфоцитов на опухоль. Наличие в инфильтрате плазмоцитов, являющихся продуцентами антител, указывает на то, что в данном случае, наряду с противоопухолевыми реакциями клеточного типа, имеется и выраженный гуморальный ответ, обладающий блокирующим эффектом. Изъязвление эпидермиса над меланомой и последующее ее бактериальное инфицирование, очевидно, является пусковым механизмом, включающим гуморальное звено иммунитета.

Существует достаточно много данных как экспериментального, так и клинического характера о возможности подавления клеточных противоопухолевых иммунных реакций антителами (Hellstrom, Hcll- strom, 1974). Кроме того, не исключена и прямая стимуляция пролиферации опухолевых клеток антителами (Prehn, 1977). В. В. Городиловой (1972) отмечено, что антитела, образующиеся в ответ на введение опухолевых антигенов, могут способствовать усилению клеточной пролиферации и росту опухоли. Полученные нами данные могут быть объяснены каким-либо из этих механизмов.

Источник

Просмотр полной версии : Прогноз по меланоме

Здравствуйте,

у мамы (62 года) родинка на лице переродилась в меланому. Выполнено широкое иссечение до здоровых тканей. Результаты исследования: 4 стадия по Кларку, 2 мм толщина по Бреслоу. Проведены исследования: МРТ головы с контрастом, узи лимфоузлов, сканирование костей. Метастаз не обнаружено. Каков прогноз выживаемости? Показана ли иммунотерапия? Какие препараты для этого существуют?

Спасибо!

И.Е. Синельников

15.01.2016, 11:05

Если толщина опухоли измерена точно (до 2,01 мм), то иммунотерапия не показана. Насчет прогноза – нужно полностью гистологическое заключение.

Игорь Евгеньевич, спасибо за внимание!

Если данная цифра (2 мм) такая пограничная, стоит пересмотреть стекла? В данном случае +- десятая доля мм играет большую роль?

Результаты гистологии следующие:

Лоскут кожи с клеткой 2,7х2х0,6 см, в центре плоское светло-коричневое пятно с нечетким контуром 0,6 см. На расстоянии 0,2 см от указанного образца имеется белесовато-серая бляшка 0,5 см – не изменена.

Микроскопическая картина: фрагменты кожи с ростом опухоли в эпидермально-дермальном соединении и дерме из меланоцитарных крупных невоидных клеток с умеренно выраженным ядерным полиморфизмом, имеются множественные фигуры митозов, пигмент в цитоплазме клеток не обнаружен. По периферии опухоли умеренно выраженная лимфоидная инфильтрация. Эпидермис без признаков изъязвления. Уровень инвазии опухоли по Кларку 4, толщина по Бреслоу 2,0 мм. Удаление в пределах неизмененных тканей.

Заключение: меланома кожи щеки на фоне смешанного меланоцитарного невуса. Уровень инвазии опухоли по Кларку 4, толщина по Бреслоу 2,0 мм. Удаление в пределах неизмененных тканей.

И.Е. Синельников

21.01.2016, 12:00

Десятая доля миллиметра, а точнее сотая, имеет значение для стадирования: меланома 2,0 мм без изъязвления – это стадия T2aТ0N0 (IB), а при толщине 2,01 T3aN0N0 (IIA). Адьювантная терапия не показана ни при IB, ни при IIA, но прогноз несколько различается: при стадии T2aN0M0 десятилетняя выживаемость около 80%, а при T2bN0M0 около 65%. Вас же интересовал прогноз…

Пересматривать или нет – зависит с одной стороны от того, где выполнялось гистологическое исследование – если в крупном онкологическом учреждении, то смысла нет. А с другой стороны, насколько Вас интересует различие в цифрах усредненного прогноза, который, в общем-то, мало имеет практического значения для конкретного пациента. Если для Вас принципиально, 65 или 80 процентов, при том, что для самого пациента прогрессирование все равно может либо произойти, либо не произойти, при более благоприятном прогнозе у него не будет меньше страха, а при менее благоприятном будет его больше, то можете пересмотреть. На мой взгляд, особого смысла в этом нет.

Игорь Евгеньевич, спасибо за ответ. Мне кажется, статистика важна для пациента и его родственников. Как-то жить легче в надежде, что может быть пополнишь ряды 80%, а не 65%. Но это лирическое отступление.

Моей маме поставили диагноз меланома T3N0M0, хотя я так понимаю, что могли бы и поставить Т2а. И назначили иммунотерапию: Альтевир 6 млн МЕ 3 раза в неделю в течение полугода. Я понимаю, что не в правилах форума и не в правилах профессиональной этики обсуждать назначение другого врача, но тем не менее… Чем мог руководствоваться врач, ставя такой диагноз и назначая иммунотерапию? Для перестраховки? В разных учреждениях могут быть разные стандарты? (Учреждение, в котором мы оперировались, довольно крупное, хотя и не всероссийского значения). Могут ли нам что-то недоговаривать? Почему вообще в принципе иммунотерапия не показана, если риск прогрессирования есть и при Т2 и при Т3? Неэффективно? Много побочных эффектов? Хуже то не будет?

Заранее благодарю.

И.Е. Синельников

25.01.2016, 12:45

Мог руководствоваться желанием улучшить прогноз.

В Германии иногда назначают иммунотерапию и при IIA стадии.

Недоговаривать тут, в общем-то, нечего.

Не улучшает прогноз. Побочные эффекты есть, и назначение иммунотерапии при всех стадиях соотносится с общим состоянием пациента, его сопутствующими заболеваниями, и назначается иммунотерапия не всегда. Наблюдение является тоже обычным вариантом ведения пациента после иссечения меланомы. Но для пациента без выраженных сопутствующих заболеваний, в хорошем состоянии, в большинстве случаев эта терапия не является тяжелой – в большинстве случаев побочные эффекты ограничиваются гриппоподобным синдромом, корректируются назначением жаропонижающих препаратов, и переносятся относительно легко.

Игорь Евгеньевич, еще раз хочу поблагодарить Вас за внимание и хочу просить совета.

Мы отдали на пересмотр стекла (и парафиновые блоки) в две другие лаборатории: в частную и на Каширку.

Вот результаты:

1. В исследованных препаратах – меланоцитарное образование, частью эпителиоклеточное, частью веретеноклеточное, с очаговым ядерным полиморфизмом и наличием митозов. Картина крайне подозрительна по меланоме, однако в двух из трех препаратов срезы изготовлены с отсутствием эпидермиса, что не позволяет категорически уточнить диагноз и повести стадирование.

2. В готовых препаратах имеются срезы кожи с картиной малого врожденного невуса и срезы кожи с картиной меланомы и остатками невуса. Характер срезов не позволяет высказаться о глубине прорастания, толщине меланомы, наличии изъязвления.

В устных беседах со специалистами, которые смотрели эти стекла, нам было сообщено, что может быть материалы помещены в парафин неправильно, может быть разрез выполнен неправильно. Специалисты были сильно удивлены, что по таким образцам была определена толщина меланомы в 2 мм и поставлен диагноз.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в таком случае? Можно ли сдать еще какие-либо анализы (онко-маркер, анализ на ген), чтобы прояснить ситуацию? Проводить ли иммунотерапию? В любом случае? И даже если будет плохо переносится?

Существует ли какая-либо медицинская практика лечения онкобольных, если диагноз точно не установлен. Наверное, бывают в практике такие случаи?

С кем можно еще проконсультироваться? Врачам, которые маме делали назначения после такой гистологии, я уже не могу верить. Переговорить с хирургом? Он же видел, что что вырезал… Но ведь у него человеческий глаз, а не микроскоп с линейкой.

И.Е. Синельников

27.01.2016, 14:57

Увы, но вынужден Вас разочаровать: если по препаратам установить стадию первичной опухоли невозможно, то онкомаркеры и иные анализы тут информации не дадут.

В описанной ситуации я бы, наверно, все-таки рекомендовал проводить иммунотерапию, хотя такая рекомендация и неоднозначна. В случае плохой переносимости отменил бы.

Случаи нестадируемой меланомы вследствие невозможности это сделать по препаратам, действительно, встречаются, но очень редко, и единого алгоритма лечения тут не существует.

А в каком учреждении выполнялась первичная гистология?

Родинка у мамы была размером 0,7 см, она немного изменила контур и потемнела. Мама не сразу обратила внимание, но ей кажется, что это где-то около года назад, не больше. Хирург после операции сказал маме: “У вас все хорошо”. Хотя теперь непонятно, что он имел ввиду. Районный онколог, которая делала предварительно соскоб, говорит, что на ее взгляд, меланома не была большой, говорит, что год не такой уж большой срок, чтобы разрастись во что-то ужасное. К сожалению, мы теперь можем ориентироваться только на такие предположения.

Теперь, анализируя ситуацию, мы понимаем немного странное поведение врачей. Сразу то этого не поймешь, все на уровне какого-то подсознания было. И анализ очень долго не был готов.

У меня еще есть вопросы, если позволите. Главным является наблюдение, конечно. Каждые три месяца будут направлять на узи узлов и брюшной полости. А как часто без особенного вреда для здоровья можно делать МРТ головного мозга и сцинтиграфию?

Доза в 6 млн. МЕ является достаточной? Вообще, это большая доза? И продолжительность – полгода – это нормально?

Еще раз благодарю за внимание.

И еще вопрос. Как проверять легкие и как часто? Меланома может дать только метастазы или сама она тоже может дать рецидив через какое-то время? Если да, то в этом месте? Или на других? Другие родинки тоже следует показать врачу и определить потенциально опасные?

Спасибо. Простите, что не сразу все вопросы, но не обо всем сразу подумаешь.

И.Е. Синельников

04.02.2016, 10:52

– Нет необходимости постоянно выполнять сцинтиграфию костей и МРТ головного мозга. Они выполняются при появлении подозрений на наличие метастазов в кости, головной мозг.

– Доза 6 млн МЕ – это среднемалые дозы. Являются ли такие дозы достаточными – вопрос неоднозначный, мнения расходятся. Для России и ряда стран это стандартный дозовый режим. Адьюватная терапия обычно проводится в течение года.

– Меланома может и рецидивировать местно, и метастазировать в отдаленные органы. Да, другие родинки тоже нужно показать врачу, и вообще осмотр кожных покровов проводится регулярно, раз в три – шесть месяцев, в рамках стандартного обследования. Исследование легких, в отсутствие симптомов – рентгенография раз в три-шесть месяцев (строго говоря, рекомендациями NCNN для IIA вобще не предусмотрена регулярная рентгенография, но в данном случае со стадией непонятно).

Источник